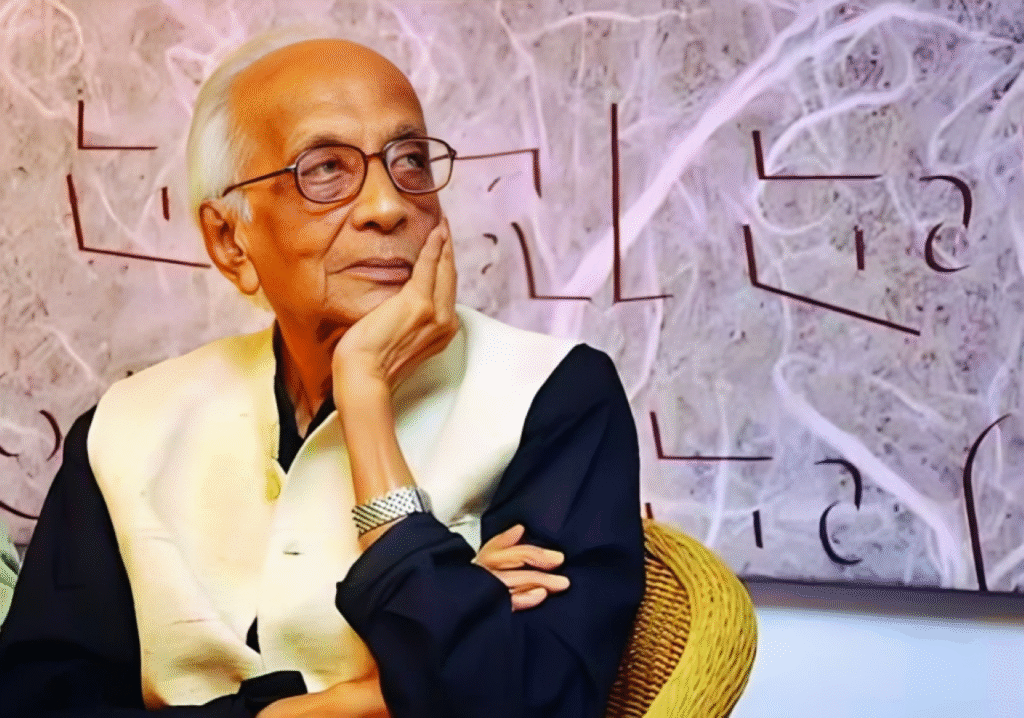

বাংলা কবিতার জগতে স্বতন্ত্র কণ্ঠ ও সহজ-সরল অথচ গভীর ভাবনার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ কবি। মানবজীবনের নিত্যদিনের ঘটনা, সামাজিক বাস্তবতা ও ব্যক্তিগত অনুভূতিকে সহজ ভাষায় এবং অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলাই ছিল তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। পাশাপাশি তিনি প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও শিশুতোষ সাহিত্যেও রেখেছেন সমান দক্ষতার ছাপ।

“আমার রবীন্দ্রনাথ” শিরোনামের নিবন্ধে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আন্তরিকভাবে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি তাঁর অনুভূতি ও ভাবনা। শৈশব থেকে শুরু করে সাহিত্যজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান ও দর্শন কীভাবে তাঁর চিন্তাধারা ও সৃষ্টিশীলতাকে প্রভাবিত করেছে, তা তিনি সরল অথচ মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন। পাঠকের কাছে এই লেখা হবে এক সংবেদনশীল কবির চোখে দেখা রবীন্দ্রনাথের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

বীন্দ্রনাথ যে আমাদের জীবনে আজও কতটা প্রাসঙ্গিক, তা নিয়ে কিছু বলবার রবাজনা বরং একটি অট্টালিকার কথা বলা থাক, শুদ্ধৰ নিজননকে দুপুরবেলায় চক্রতীর্থের সমুদ্রতীরে একলা বালক আমি আপন মনে ঘুরতে ঘুরতে যার ভিতরে একদিন ঢুকে পড়েছিলুম। আমার বয়স তখন বছর পাঁচ-ছয়ের বেশি নয়। ঠাকুমার মুখে যে-নিদ্রিত পাথর-পুরীর গল্প শুনেছিলুম, মনে হয়েছিল খাঁখাঁ শূন্য এই বাড়িটা যেন তারই মতো। তেমনই বিশাল, তেমনই রহস্যময়, তেমনই নিশ্চুপ। সিঁড়ির পরে সিঁড়ি, ঘরের পর ঘর, বারান্দার পরে বারান্দা। কিন্তু কোথাও কোনও মানুষজন নেই।

বারান্দা জুড়ে জাফরি-কাটা জানালা বসানো, তাতে চোখ রাখলে আগাছায়-ভরা মস্ত একটা মাঠ দেখা যায়। বুঝতে পারা যায়, একদিন ওই মাঠ জুড়ে হরেক ফুলের বাগান ছিল, কিন্তু অনেক দিন, অনেক বছর তার কপালে কোনও যত্ন জোটেনি। ফলে যা ছিল ফুলের কেয়ারি, তার উপরে আগাছার জঙ্গ ল গজিয়েছে। ফুল নেই। জলও নেই। ফোয়ারার উপরকার পরিটি তাই বড়োই অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতের ভৃঙ্গার থেকে গড়িয়ে পড়ছে না জলধারা। প্রায়

রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবতে গেলে যে চক্রতীর্থের সেই বাড়িটির কথাও, অনিবার্যভাবেই, আমার মনে পড়ে যায়, তার কারণ আর কিছুই নয়, কোথায় যে সেই চক-মিলানো বাড়ির শুরু আর কোথায় যে তার শেষ, ঘর থেকে ঘরে আর বারন্দা থেকে বারান্দায় সারাটা দুপুর ভূতগ্রস্তের মতো ঘুরে বেড়িয়েও সেদিন তা আমি বুঝে উঠতে পারিনি। যখনই ভাবি, আর কোনও ঘর নেই, সমস্ত ঘরই আমি দেখে ফেলেছি, ঠিক তখনই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে আরও একটি ঘরের আভাস; যখনই ভাবি, সবগুলি বারান্দা দিয়েই আমি একবার না একবার হেঁটেছি, ঠিক তখনই ফুটে ওঠে আরও একটি বারান্দার ইঙ্গিত। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এই একই কথা। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব কীভাবে, কত দূর পর্যন্ত, এক অমোঘ প্রচ্ছায়া বিস্তার করে রেখেছে আমাদের জীবনে, অদ্যাবধি সেটাও আমাদের নিশ্চিতভাবে জানা হল না।

মিলের কথা তো হল, এবারে অমিলের কথা বলি। চক্রতীর্থে আবিষ্কৃত সেই অট্টালিকা ছিল বয়সের ভারে জীর্ণ। তার গায়ের উপরে গজিয়েছে অশথ-গাছ, তার দেয়াল থেকে খসে পড়ছে পলেস্তারা। এককালে তার আবহ নিশ্চয় অনেকজনের কন্ঠস্বরে গমগম করত। বারান্দা জুড়ে বাড়ির সামনের ওই সমুদ্রের ছোট-ছোট তরঙ্গের মতোই—হাততালি দিয়ে ছুটোছুটি করে ফিরত বালক-বালিকার দল। কিন্তু আমি যখন দেখি, বাড়িটি তখন পরিত্যক্ত। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ নামক যে অট্টালিকার কথা আমি বলতে বসেছি, বয়স তাকে ছুঁতে পারেনি। মেঝের উপরে ধুলোর পুরু আস্তরণ কিংবা দেওয়াল জুড়ে মাকড়সার জাল? না, তাও সেখানে আমাদের চোখে পড়ে না। সত্যি বলতে কী, সেই অট্টালিকার মধ্যেই আজও নিশ্চিন্ত চিত্তে বসবাস করছি আমরা, এবং লক্ষণ দেখে মনে হয়, আরও অনেককাল সেখানে আমরা স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারব।

রবীন্দ্রনাথকে এখানে, বলাই বাহুল্য, শুধুই একজন কবি কি কথাসাহিত্যিক কি নাট্যকার কি প্রাবন্ধিক হিসেবে দেখা হচ্ছে না,—দেখা হচ্ছে সাহিত্য ও সংস্কৃতির অসংখ্য ক্ষেত্রে বিকীর্ণ তাঁর তাবৎ সৃষ্টিকর্মের ভিতর থেকে উঠে আসা সামগ্রিক পরিচয়ের আলোয়, এবং সেই কারণেই বেখাপ্পা ঠেকছে না, বরং খুবই সহজে মানিয়ে যাচ্ছে, ওই অট্টালিকার উপমা।

প্রাসঙ্গিকতার কথায় বলি, যিনি যে-বাড়ির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন, সেই বাড়িটি তাঁর জীবনে যতটা প্রাসঙ্গিক, আমাদের জীবনে রবীন্দ্রনাথও প্রাসঙ্গিক ঠিক ততটাই। আশ্রয় হিসেবে তাঁকে যে আমরা নির্বাচন করে নিয়েছি, তা অবশ্য নয়, আসলে এটা আমাদের পেয়ে যাওয়া আশ্রয়। জন্মসূত্রে পাওয়া।

যে পরিমণ্ডলে আমরা জন্মেছি, এবং যার মধ্যে কেটেছে আমাদের জীবন, আদ্যন্ত তা ছিল রবীন্দ্রপ্রভাবিত। প্রভাবের সেই বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারতুম আমরা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বেরিয়ে আসিনি। কেন না, তারুণ্যের তাড়নায় বারকয়েক হাত-পা ছুড়বার পরেই আমাদের এই বোধোদয় হয়েছিল যে, “বিদ্রোহের জন্য বিদ্রোহ’ কোনও কাজের কথা নয়। উপরন্তু, প্রচলিত প্রথা আর সংস্কারের বিরুদ্ধে সত্যি যখন বিদ্রোহের দরকার হবে, তখন রবীন্দ্রনাথের ভিতর থেকেই যে আমরা সংগ্রহ করতে পারব আমাদের সংগ্রামের প্রেরণা, সেটাও আমরা বুঝতে পেরেছিলুম।

এই যে উপলব্ধি, এর সারবত্তার প্রমাণ আমাদের জীবনে আমরা অনেকবার পেয়েছি একদিকে যেমন তাঁরই নানা রচনা থেকে আমাদের আনন্দের সমর্থন ও শোকের সান্ত্বনা আমরা পেয়ে যাই, অন্যদিকে তেমনই সেই একই উৎস থেকে পাই ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে আমাদের সংগ্রামের প্রেরণা। আমরা যখন ক্লান্ত, বিহ্বল, পরাস্ত,—তখন নতুন করে আবার উঠে দাঁড়াবার এবং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আবার নতুন করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মন্ত্রণা দেন তিনি।

না, তিনি কোনও প্রাপ্তির লোভ দেখান না। কিন্তু জানিয়ে দেন যে, হারি আর জিতি, লড়াইটা আমাদের চালাতেই হবে, কেন না সেটা চালিয়ে গেলে তবেই আমাদের অস্তিত্ব একটা সার্থকতা পায়। কথাটা যাঁরা বিশ্বাস করছেন না, ‘দুঃসময়’ কবিতাটি তাঁদের আবার একবার পড়তে বলি। ওখানে কি কোনও প্রাপ্তি কিংবা পুরস্কারের লোভ দেখাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ? না, তা তো তিনি দেখাচ্ছেনই না, উলটে আরও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, আশা নেই, ভাষা নেই, গৃহ নেই, কিচ্ছু নেই, থাকবার মধ্যে আছে শুধু মস্ত একটা আকাশ আর একজোড়া ডানা—কিন্তু পাখিকে তবু উড়তেই হবে, পাখাদুটি বন্ধ করা তার চলবে না।

এই যে কবিতা, আমরা যখন যুবক, তখন এরই শক্তির কথা শুনেছিলুম এক প্রবীণ মুক্তিসংগ্রামীর কাছে। জীবনের অনেকগুলি বছর তিনি ইংরেজের কারাগারে কাটিয়েছেন, এবং সেই কারাজীবনেরও একটা অংশ কাটিয়েছেন একবারে ষোলো আনা নিঃসঙ্গ অবস্থায়। এক ঘরোয়া বৈঠকে সেই দিনগুলির কথা আমাদের তিনি শোনাচ্ছিলেন। বলছিলেন, ‘কী জানো, মাঝে মাঝে মনে হত যে, এই যে এত মানুষ এত হাসিমুখে এত ত্যাগ বরণ করলেন, এত রক্ত ঝরালেন, কিন্তু এতেও কিছুই হবে না, কিছুই হওয়ার নয়। কেন এরকম মনে হত জানো?

কারও সঙ্গে তো কোনও যোগাযোগ ছিল না, বাইরে কী হচ্ছে না-হচ্ছে তা জানবারও কোনও উপায় ছিল না, তাই ভিতরে ভিতরে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিলুম। ঠিক সেইসময়ে মনে পড়ে যেত ‘দুঃসময়’ কবিতাটির কথা। এই কবিতাটিই সেই দুঃসময়ে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কী যে আছে ওই কবিতার মধ্যে কে জানে, আমি শুধু জানি যে, নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে যখনই উচ্চারণ করতুম ওর পঙ্ক্তিগুলি, তখনই আমার সমস্ত দুর্বলতা, সমস্ত নৈরাশ্য কেটে যেত। মনে হত, শেষপর্যন্ত কী হবে আর না হবে, সে তো আমার ভাববার কথা নয়, আমার যেটা করবার কথা ছিল, সেইটে আমি করেছি।’

শুধু এই একটি মানুষ তো নন, ছিলেন এবং আছেন এমন আরও অসংখ্য মানুষ, সুদিন-দুর্দিনে রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন ও পাচ্ছেন। আনন্দের সমর্থন, শোকের সান্ত্বনা আর পরাজিত মুহূর্তের সাহসের কথা বলেছি। এই রকমের আরও অনেককিছুরই অভাব মাঝে মাঝে দেখা দেয় আমাদের জীবনে। অভাব মেটানোর জন্য আমরা শিল্পকলার কাছে গিয়ে আঁচল পেতে দাঁড়াই। গান শুনি, ছবি দেখি, কবিতা পড়ি। যে কবিতা পড়ে মনে হয় যে, আমাদের আঁচল ছাপিয়ে উপচে পড়ছে তাঁর দান, তাকে যদি অপ্রাসঙ্গিক বলি তো তার চেয়ে মিথ্যাভাষণ আর কিছুই হতে পারে না।

কিন্তু শুধু কবিতার কথাই বা বলছি কেন? রবীন্দ্রনাথের অন্যবিধ রচনার কাছ থেকেই কি আমাদের শূন্য হাতে ফিরতে হয়? সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিক জীবনে যখন অন্ধকার নামে, আর সেই অন্ধকারের মধ্যে পথ হারিয় উদ্দেশ্যহীন আমরা ঘুরতে থাকি, তখন তাঁরই কোনও উপন্যাস কি নাটক কি গান অথবা নিবন্ধের ভিতর থেকে কি পথের একটা নির্ভুল নির্দেশ আমরা পেয়ে যাই না?

সন্দেহ নেই যে আজও পাই। এবং তাতেই যে ফুরিয়ে যায় সেই মানুষটির কাছে আমাদের প্রাপ্তির পালা, তা-ও নয়। কেউ যদি জিগ্যেস করেন যে, তাঁর কাছে এখনও এই যে এত কিছু পাচ্ছি আমরা, এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি কী, তো একটুও দ্বিধা না করে আমি বলব, এসব প্রাপ্তির সবই মূল্যবান, তবু শেষ বিচারে আমাদের সর্বোত্তম প্রাপ্তি নিশ্চয়ই সেই দুটি শিক্ষা, যার দীপ্তি তাঁর রচনাবলীকে আদ্যন্ত উজ্জ্বল করে রেখেছে। এর একটি হল সত্যের বিষয়ে, আর অন্যটি আমাদের পরিচয়ের বিষয়ে।

সত্য, আমরা সবই জানি, সর্বদাই কিছু মধুর রূপে দেখা দেয় না। তার মূর্তি প্রায়শ বড় কঠিন। কিন্তু সেই কঠিন চেহারায় সে যখন আমাদের দরজায় এসে ঘা দেয়, তখনও যে সে গ্রাহা, সত্য বলেই গ্রাহ্য অনেকের বিশ্বাস, জীবনের একেবারে প্রান্তিক পর্বে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ সে-কথা উপলব্ধি করেছিলেন। ‘রূপনারানের কূলে’ কবিতার অতি বিখ্যাত সেই পঙ্ক্তি দুটির কথা আমাদের মনে করিয়ে দেন তাঁরা : সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।’

আসলে কিন্তু এটা তাঁর শেষজীবনের উপলব্ধি নয়, অনেক আগেই এটা তিনি বুঝেছিলেন, নইলে ক্ষণিকা-র অন্তঃস্থ বোঝাপড়া’ কবিতাটি তিনি লিখতেই পারতেন না। মনেরে আজ কহু/ভালো মন্দ যাহাই আসুক/সত্যেরে লও সহজে – এমন অনায়াস ভঙ্গিতে এই কথাটা যিনি বলেন, বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। যে, যে-চেহারাতেই দেখা দিক, যা সত্য, হাত বাড়িয়ে তাকে গ্রহণ করবার জন্যই তিনি তৈরি হয়ে আছেন।

দ্বিতীয় শিক্ষায় সেক্ষেত্রে জোর পড়েছে মনুষ্য-পরিচয়ের উপরে। আসলে এটা উনিশ শতকের সেই পুনর্জাগরণ বা নব্য-অভ্যুদয়েরই শিক্ষা, যাকে আমরা বঙ্গীয় রেনেসাঁস বলে থাকি, এবং মানুষের তাবৎ পরিচয়ের মধ্যে মনুষ্য-পরিচয়কেই যা সবচেয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল। বলা বাহুল্য, মানুষের সেই শ্রেষ্ঠ পরিচয়ের কথা মানুষই অনেক সময়ে ভুলে যায়, এবং নানা রকমের ছোট ছোট পরিচয়ের গর্তে গিয়ে ঢুকে পড়ে। মানব-ইতিহাসের সেই উলটোরথের পালায় মনুষ্যে আর মণ্ডূকে কোনও তফাত থাকে না।

সেই উলটোরথের লক্ষণই যখন চতুর্দিকে আবার স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তখন— সেই দুর্দিনে—রবীন্দ্রনাথকেই আমাদের জীবনে আবার নূতন করে গ্রহণ করা চাই, কেন না যাবতীয় সংকীর্ণ পরিচয়ের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসবার কথাই বারবার বলেন তিনি জানিয়ে দেন যে, কুয়োর অন্ধকারের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকলে আমাদের চলবে না, অনর্গল এই বিশ্বপৃথিবীর অফুরন্ত আলোর মধ্যে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। সেই আলোর মধ্যেই রয়েছে আমাদের ঠিকানা।